①他人の目

②挑戦した結果の失敗

③行動しない人からの批判

④あなたの成功に嫉妬する人

⑤自分を成長させるための投資

⑥あなたを否定する人の言葉

⑦人に嫌われること

インスタグラムの投稿にこんなのがありました。

⑤の意味はわからないのですが、それ以外はなるほどですね。

①他人の目

②挑戦した結果の失敗

③行動しない人からの批判

④あなたの成功に嫉妬する人

⑤自分を成長させるための投資

⑥あなたを否定する人の言葉

⑦人に嫌われること

インスタグラムの投稿にこんなのがありました。

⑤の意味はわからないのですが、それ以外はなるほどですね。

日台議員連盟の総会が金沢市で開催されましたので、総会参加のために訪れた京都市議田中明秀前議長からお誘いを頂き、同じく総会に参加された京都市議の同僚議員の方々と一献交えました。

田中先生とは全国伝統工芸振興議員連盟で、金沢市が会長で京都市が相談役という役回りにおいて、私が会長を務めていましたときの良き相談役として本当に支えて頂きました。

この議員連盟は日本の伝統産業を守り、後継者を育成し後世につなげていくことを目的に5年前に発足したのですが、その後コロナ禍で十分な活動が出来なかったため、私の役割としてはまずは会員数を増やすことにありました。

全国で伝統産業を持っている都市は約380なのですが、加盟都市はまだ50にも達していないので、まずは100を目指したいと役員都市に訴えましたところ、田中先生は政令市に声をかけてくださり、その人望から神戸市と熊本市が新たに加わってくれることになりました。

神戸市は全国市議会議長会次期会長に内定しているので、神戸市の加盟は大変心強く、今後の活動にも弾みがつくことを期待したいです。

日本の産業の根源は伝統産業のものづくりの技術にあると思っています。

今後もしっかりと取り組んで行きます。

妻が町内一斉清掃に参加した際、後ろから私の話しが聞こえてきたそう。

「高岩さんどうしとるんかね。」

「落選したらただの人やしね。」

その方々は悪気はないと思うし、妻がそばにいることもわからなかったよう。

妻には肩身の狭い思いをさせてしまって申し訳ない。

落選した議員の状況は、「ただの人」ではなく、「ただの人以下」やと聞かされていました。

支援者からの冷たい視線。

支援者以外からは「まぁ次があるわいや」と心にもない言葉。

つらいぞと聞かされていましたので、覚悟して挨拶まわりを行っているのですが、そのような対応はほぼほぼゼロです。本当にほぼゼロなんです。

みなさん、気を使ってくださり、人の情けとぬくもりを感じています。

中には、私の体を気遣ってくださり、いろんなものをもらいます。

かわったところでは、生の冷凍された岩だこや獲れたてのさざえ。

浜どこならではと思いきや、今朝は7時前に「お米あげるからおいで」と

支援者のおばぁちゃんから連絡がありました。

志賀町の人に限ってなのでしょうか、支援してくださった方も別の候補を応援した方もみなさん、とてもやさしい。

「能登はやさしさ土までも」

本当にそうやなと実感しています。

今日も素敵な町民に会いに行ってきます。

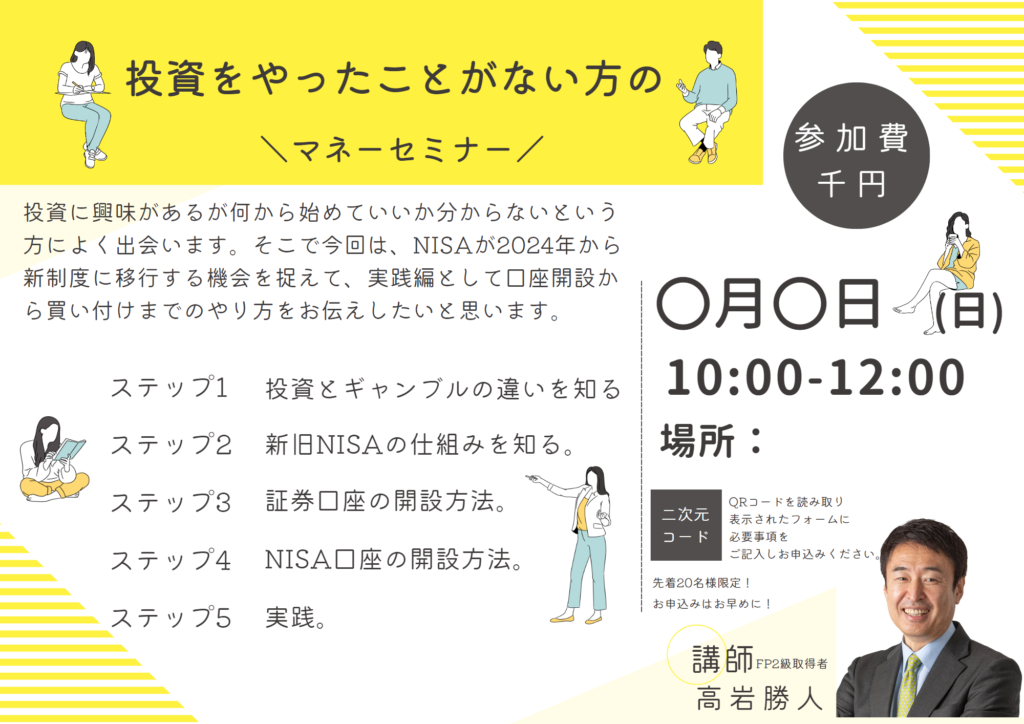

車を運転するには自動車免許が必要ですが,お金を使うのに免許はいりません。

当たり前のようですが、どちらも使い方を間違えると取り返しがつかない事態を

招く恐れがあるということからお金の取り扱いについても車と同様慎重であるべきだと考えています。

独り立ちした後、金融トラブルに巻き込まれない為にお金の使い方・稼ぎ方・借り方などお金との関わり方について子供達に教えて欲しいとの声から、只今高校生・大学生向けの金融セミナー資料を作成しています。

一般的に「眠れない」というとネガティブにとらえられますが

私の場合は、そうでもないんです。

議員時代、やらなければいけないことや、やりたいことがたくさんあって

更に陳情なども重なり、もたもたしていると仕事がどんどん溜まってしまい

結局なにもできないなんてことにならないために、頭の中は常にフル回転でした。そのため、布団に入ったあとも頭が動いているのでしょう。なかなか寝付けない日が多かったんです。

挨拶まわりを続けていますと落選した私に労りの言葉とともに期待の声を頂戴します。

その声を聞くうちに、バッジはついていないがやれることはある。

選挙の時に志賀町民に訴えてきた施策を少しでも実現しなければという想いが強くなり、今の私の頭はフル回転です。

そのため、現役時代同様、眠れなくなりました(笑)

来年2月2日金沢で先行上映され2月8日から全国放映される「レディ加賀」の試写会に呼んでいただきました。

なぜ呼んでいただいたかといいますと、この映画のプロデューサーが石川県出身の村田徹さんで、私が金沢市議会議員をしていた頃に知り合い

金沢を日本にハリウッドにしよう。そしてKANAZAWA国際映画祭を開催したいと夢を語り合った仲で、私の役割として市議会で金沢市はもっと映画産業に力を入れるべきだとなんども主張してきました。

映画の撮影場所は加賀市と金沢市で、それぞれの街の特徴を活かした映像が盛り沢山で、来年の北陸新幹線敦賀開業も重なり、映画の力で街が元気になることを期待しています。

今後は、この活動を能登とも連携し、能登を日本のハリウッドにを目標にがんばっていきます。

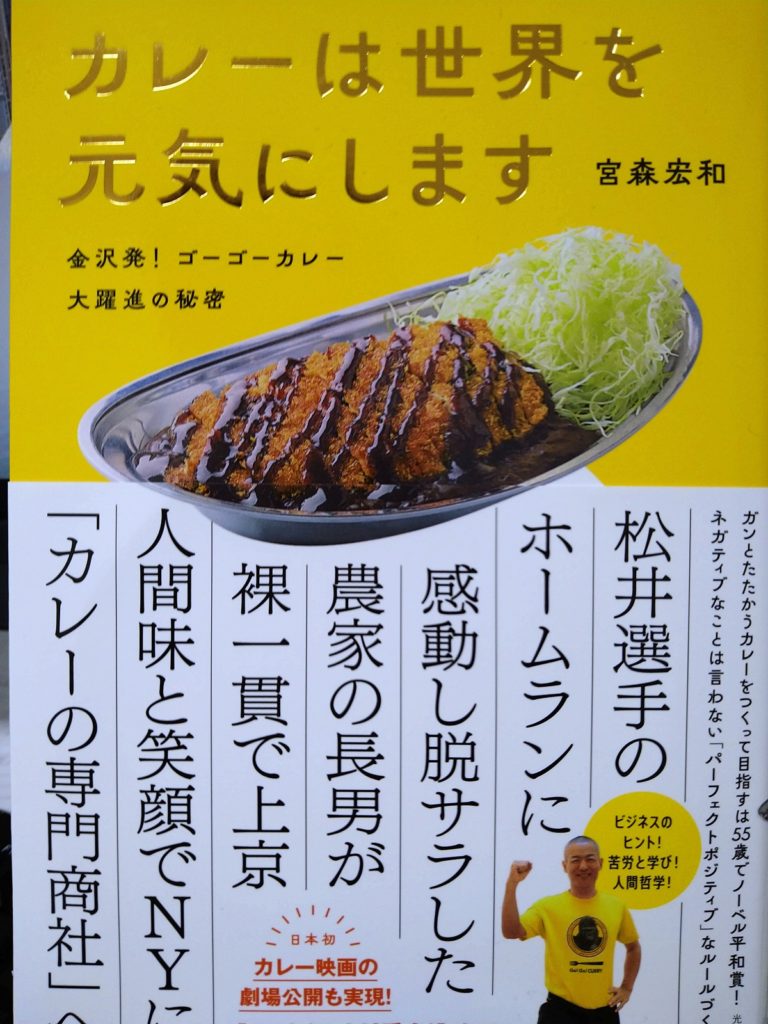

30年来の友人、宮森宏和さん。

出会った時は、私はギフトショップの店長で彼は旅行会社の営業マン。

その後、彼はゴーゴーカレーを起業し、私は政治の世界へ。

出会った時と立場は違うけど、今も交流が続いている。

彼についてずっと不思議だったことが2点ある。

1点目は一度もカレーの話を聞いたことがなく、周りを元気する提案ばかり。

2点目は何事もゴーゴーにこだわっていること。服もゴーゴー(笑)

この2点の疑問が彼の自叙伝を読んで分かった。

そこには、本気の行動だった。

何が本気の行動かはネタバレすると申し訳ないので彼の本を読んで欲しいと思います。

私は政治とは人々が豊かに暮らすための仕組みであり、その仕組みを作るのが政治家だと言ってきました。

しかし、大切なことは誰のための仕組みだということです。

その仕組みに住民を無理に当てはめてはいけない。わかっていたつもりだけど。

宮森さんの本から「個は衆を作る。個を知らねば衆まとまらず」そう学びました。

6月2日から下記の映画が上映されます。

瀬木監督も素晴らしい方で、今から上映が待ち遠しです。

日本証券業協会の調べによると個人株主数(延べ人数)が7年連続して増加し、2020年度をベースで前年度より309万人増加し5,981万人となった。

株主数が増えた要因はiDecoやNISAの加入者が増えたからだと思われる。

ここで警告したいと思う。

無料金融セミナーを開催し、素人を呼び寄せ、ごみ投資信託を売りつける。

不動産は安心だからといってワンルームマンション投資を勧める。

日本は金融不安だからドルで資産を持った方がよいとして、ドル建て生命保険を勧める。(これは詐欺ではありませんが割に合わないと個人的見解です)

ユダヤ人大富豪の教えでは、「知らないものには手を出してはいけない」という格言があります。

その通りです。

みなさんが被害者にならないように一緒に勉強しませんか。

何も売りつけません(笑)

興味のある方はご連絡ください。

本日の挨拶まわりでは数人の方から、「毎朝立ってて頑張ったんにね。」と声をかけていただく。

まだ1ヶ月余り前の出来事なのに遠い日のように感じる。

約100日の思い出とかけがえのない出会いがこの場所にあった。

羽咋高校に通うためにやってくる女子高生。

いつもバス到着のギリギリにやってくる(笑)

もう5分早く家を出ればいいのにと思ってしまうがそれが若いということだろう。

その子から遅れること10分後には志賀小学校に通う女の子がやってくる。

後で分かったことで二人は姉妹だった。

落選初日の朝、支援してくださった方々にお詫びするために立ち始めるといつものようにこの子たちがやってきた。

先に来たお姉さんに「おじちゃん落選してしまった。」と言うと「頑張ってください」とやさしく声をかけてくれ、後から来た妹さんは小さな声で「私のお父さんとお母さんは高岩さんに入れたと言うてました。」と。

溢れそうになる涙を堪えて「ありがとう。元気で行ってらっしゃい」というのがやっとだった。

そして、毎朝お母さんが運転する車から「高岩さん頑張って」と手を振ってくれた高浜保育園に通うつむぎちゃん。

なぜ名前が分かったかというと、私の集会にお母さんと会いに来てくれたから。

お母さんの手に引かれ、照れくさそうに挨拶してくれた。

うれしくてうれしくて抱きしめたくなった。

雨風が強い日も大雪の日も毎朝立ち続けたこの場所は、私にとって当選するための戦場であり、そこで出会ったこの子たちは「戦場の天使」だった。

この子たちの姿を見て、志賀町がこの子たちにとって誇りが持てる町にしたいと心に強く刻んだ。

またいつか会える日がくることを願いたい。

他にも、車中から手を振ってくださる方々や差し入れをしてくださった方など

志賀町の心豊かな素敵な人たちとの出会いが、落選はしたものの選挙をやって良かったと思えるようになっている。

落選で職や立場・収入・信頼といったこれまでの多くを失いましたが

落選で得たかけがえのないものを知りました。

それは、変わらぬ友情と新たな友情です。

これが今の私の宝物であり支えとなっています。

まけてしる

ひとのなさけと

おもいやり